巴桑次仁:在藏文化传承中成熟

开栏语

1965年,对西藏来说,这是一个新时代的开始,这一年,数万计的新生儿诞生,他们与西藏自治区同岁。50年来,他们既见证又参与新西藏建设,看到了新西藏的蜕变。

从今日起,本报将陆续推出 《我与自治区同岁》系列报道,分享他们亲历、亲见、亲闻、亲为的故事,敬请关注。

在藏文化传承中成熟

——地区群艺馆舞蹈编导巴桑次仁的故事

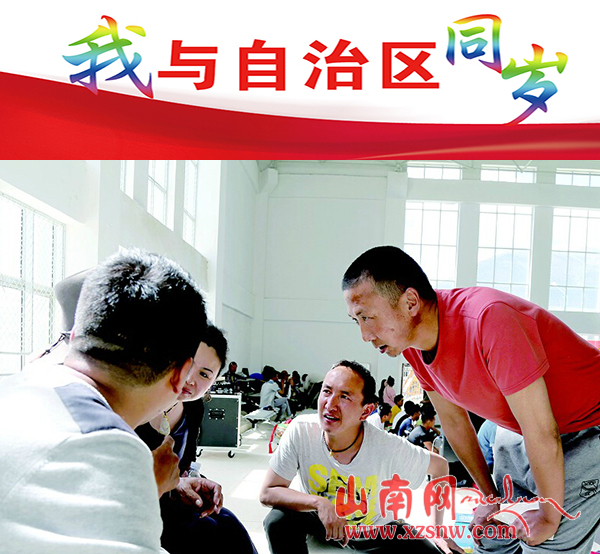

图为巴桑次仁(右一)正在讨论舞蹈编排。

我叫巴桑次仁,贡嘎县人,今年50岁了,现在在地区群众艺术馆工作,已经有34个年头了。

1981年,我刚初中毕业,便进入了贡嘎县业余宣传队,那时候正逢地区群众艺术馆成立,当时,藏戏雅砻扎西雪巴正在招聘舞蹈演员,把我们全部招进去了。

这开始了我舞蹈生涯的第一步,我从对传统舞蹈的懵懂无知到刻苦训练,边演出边学习,逐渐掌握了山南民族舞蹈形式。努力的付出终于得到了回报,我不断地参与到群艺馆组织的一系列文艺演出,基层的生活经历和社会的磨练使我日趋成熟。

那时候,各县的基础设施建设还没有那么好,很多村村之间、乡乡之间都不通公路,每个演员都是背着行李和道具,或者走路,或者骑马,走村串乡,吃住在老乡家里。农忙时,我们就和乡亲们一起下田劳动,空了就给他们演出,很多村里年长的老人都是第一次看到文艺演出, 看到他们对文艺演出渴求的眼神,我们不管多累,都会认真地为乡亲们奉献上一台精彩的文艺节目。

刚开始的时候,群艺馆的条件很艰苦,总共只有20个人,每个人都身兼数职,跳舞、唱歌、小品、相声、戏曲、弹奏都能来,这段工作经历十分辛苦,但我乐在其中,为我提高舞蹈水平和艺术创作能力奠定了坚实的基础。

进入上世纪90年代,我不满足于只是跳舞、唱戏,开始有了创作的想法,并很快付诸于行动,创作出了一些以藏语为主的歌舞、相声、小品,内容多取材于农牧区,结合党在农牧区实施的好政策,反映农牧民身边的事。充满乡土气息的歌舞、小品和相声,深受农牧民兄弟的欢迎。

到了新世纪,演出条件逐渐变好,政府对文化遗产的传承与保护也越来越重视,我们群艺馆的名气也越来越大,很多节目都成为了精品,多次受到了国家、自治区和地区的奖励,我自己也在2013年获得中国曲艺家协会创作奖。现如今,卓舞、羌姆、果谐等山南众多传统歌舞得到了很好的传承保护。这些精品节目不仅在内地演出,还走出了国门,越来越多的人看到了我们对藏文化的传承和发展。

我从懵懂少年成长为舞蹈编导,离不开党和国家的培养,离不开党的好政策。30多年的从艺生涯,更让我充分感受到政府对藏文化的保护和发展,更感受到藏文化的蓬勃生命力。

2015年西藏雅砻文化节就要到来,我编导的舞蹈《多颇章卓舞》是文化节的开场舞,现在正在紧张排练,我相信这个舞蹈一定能够给广大观众带来不一样的惊喜,不一样的传统文化的视听盛宴。

- 一周新闻排行

- 精彩视频

Copyright@2010-2017 山南网(中国西藏山南网) WWW.XZSNW.COM All rights reserved

Copyright@2010-2017 山南网(中国西藏山南网) WWW.XZSNW.COM All rights reserved