【辉煌60年·新时代山南答卷】异彩错那 边陲明珠

你可曾见过,云雾缭绕的原始森林里,赤松茸破土而出的生机?你可曾听过,边境村庄的藏式新居前,孩童嬉戏的清脆笑声?你可曾闻过,高山茶园中,千年大叶茶飘散的沁人芬芳?你可曾感受过,雪域高原上,医疗惠民带来的温暖守护?在西藏自治区成立60周年的历史节点上,让我们走进错那市,聆听这片土地上正在发生的动人故事。

晨雾中的吉巴乡宛如仙境,远山如黛,森林如墨。在这幅天然水墨画中,一场“林下生金”的奇迹正在上演。

“你看这些赤松茸,色泽红润得像高原的晚霞,肉质肥厚得能掐出水来。”基地负责人彭科东轻轻拨开菌床上的稻草,语气中满是自豪。这位来自江西九江职业技术学院的教师,带着先进的菌菇种植技术扎根雪域,创新采用“林菌共生”模式,让吉巴的林下资源焕发新生。

在让容湖畔的原始森林里,阳光透过层层树叶,在松针铺就的地毯上洒下斑驳的光影。高校毕业生达瓦罗布蹲在树下,小心翼翼地采下一朵刚刚破土的赤松茸。晨露未干的菌菇在阳光下泛着红润的光泽,映照着他灿烂的笑容。

“以前总想着去大城市打工,现在在家门口的树林里就能挣钱,还能照顾家人。”达瓦罗布轻轻拭去赤松茸上的松针,“这样的好日子,比刚采的赤松茸还要鲜美!”他的话语,道出了200余名农牧民的共同心声。半年来,该项目已累计创造用工3.65万人次,实现劳务收入730万元。每当采收季节,林间随处可见农牧民忙碌的身影,他们的“钱袋子”正像这些高原赤松茸一样,日渐饱满起来。

站在让荣湖的观景台上眺望,基地董事长汤玮描绘着更宏伟的蓝图:“我们要让菌菇产业‘长’出产业链,从种植到加工,从旅游到商贸,让吉巴乡的赤松茸香飘四海,让这里的绿水青山变成真正的‘金山银山’。”

从吉巴乡向西南行进,细雨中的曲卓木乡郭梅村别有一番韵味。崭新的藏式民居错落有致,硬化村道两旁的云杉在雨露中摇曳生姿,仿佛在诉说这个边境村庄的美丽蜕变。

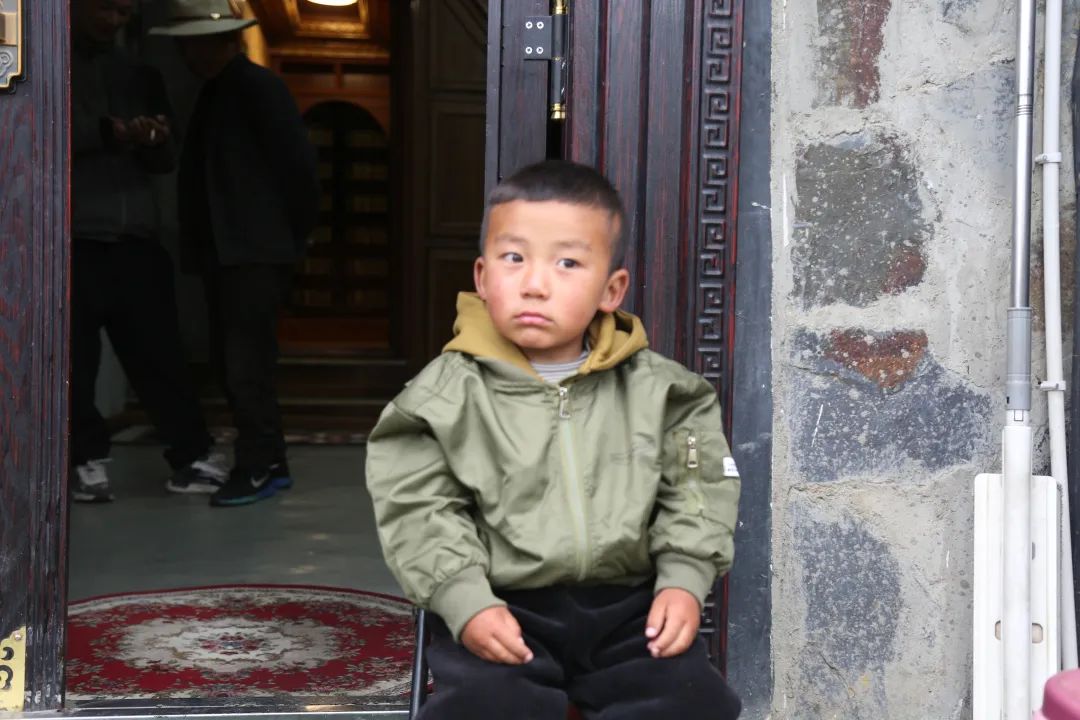

“阿妈啦,快看!”3岁的嘎玛桑杰多吉坐在小板凳上吃着零食。见到记者的镜头,小家伙害羞地躲进妈妈怀里。他的爷爷普巴桑看向孙子眼中满是慈爱:“新房子冬天暖和,夏天凉快,孙子上学也近得很。”

曲卓木乡党委书记王波如数家珍地介绍:“我们既保留了藏式建筑的外在美,又注重了现代化的内在舒适。”这个边境村实现了从“脏乱差”到“洁净美”的华丽转身。如今,太阳能路灯照亮夜归人的路,村民活动广场上欢歌笑语不断,便民服务中心里办事便捷高效。

村民伟色家的藏式火炉烧得正旺,几位妇女围坐在一起喝酥油茶,笑声穿透雨幕。“以前下雨就发愁,现在雨再大也不怕了!”她指着窗外硬化的村道,脸上的皱纹里都漾着幸福。

告别郭梅村,沿着盘山公路蜿蜒而上,空气中渐渐弥漫开一缕若有若无的茶香。转过最后一个山弯,勒乡茶叶基地豁然眼前——层层叠叠的茶垄依山势铺展,宛如大地的指纹,在高原阳光下泛着翡翠般的光泽。

在茶叶合作社的展示大厅,玻璃展柜里整齐陈列着包装精美的“勒仓莲”系列茶叶产品。传统大叶茶沉稳厚重,高原红茶色泽金亮,创新绿茶清新雅致。“这是我们研发的速溶茶产品。”合作社负责人拿起一盒包装精美的茶叶,“从上个世纪七十年代开始试种的第一批茶树,到现在的标准化生产基地,我们走过了半个多世纪的产业升级之路。”

2024年,合作社销售额达591万元,带动农牧民人均增收3.4万元。从深山茶园到广阔市场,勒乡茶叶不仅延续着古老的茶韵,更通过“基地+农户+协会”的模式,让这片“金叶子”成为乡村振兴的“绿色引擎”。

从茶香四溢的勒乡返回错那市区,现代化的错那市中心医院大楼巍然矗立。在这里,医疗惠民政策如春风化雨,滋润着每一位患者的心田。

“嘀嗒、嘀嗒...”核磁共振仪的运转声在安静的检查室里格外清晰。“现在遇到突发心脑血管疾病的患者,我们也可以救治了,不用再辗转往山南转诊了。”医院党委委员朱同伟介绍,近年来,在援藏省市的支持下,医院诊疗水平显著提升,特别是高原常见病的救治能力实现质的飞跃。

住院部里,来自卡达乡的扎西索朗正在接受慢阻肺治疗。“医生护士比亲人还亲,医保报销后自己花不了多少钱。”他朴实的话语,道出了医疗惠民政策的温暖实效。从设备升级到服务优化,从急病救治到慢病管理,错那市的医疗卫生事业正在谱写新的篇章。

从吉巴乡的菌菇大棚到勒乡的生态茶园,从郭梅村的藏式新居到错那市的现代化医院,一幅乡村振兴的壮美画卷正在雪域高原徐徐展开。在西藏自治区成立60周年的历史时刻,错那市用实实在在的发展成就,向党和人民交出了一份满意的答卷。展望未来,错那这颗边境明珠必将绽放更加璀璨的光芒,在新时代的征程中谱写更加动人的篇章!

编辑:刘亚娟

- 一周新闻排行

- 精彩视频

Copyright@2010-2017 山南网(中国西藏山南网) WWW.XZSNW.COM All rights reserved

Copyright@2010-2017 山南网(中国西藏山南网) WWW.XZSNW.COM All rights reserved